【家风·传承】(二十)李涛:不搞特权 对亲人很“抠门”

编者按:良好的家风凝聚了中华民族的优良传统,有助于涵养好的作风、政风和社风、民风,为了开展好“传承良好家风 争创文明家庭”增添正能量活动,近期,我们陆续推出“家风·传承”系列报道,介绍湖南历史名人、湘籍老一辈革命家、劳模等人物好家风好家规的故事。欢迎关注。

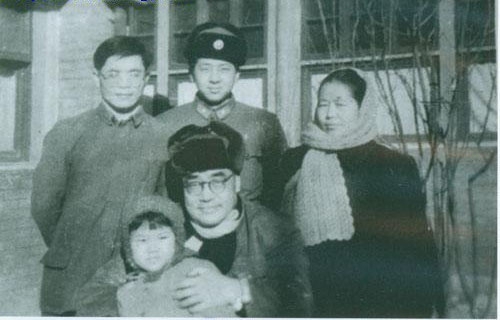

李涛(1905-1970),汝城县延寿乡人。1926年加入中国共产党,1927年参加工农革命军,参加过长征和抗日战争。在解放战争时期。新中国成立后,1950年兼任人民革命军事委员会工程学校校长,1952年任军委技术部部长,1955年被授予上将军衔和一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章,1959年起任总参谋部第三部部长、政委。

成长受良好家风熏陶

李涛的父亲是晚清秀才,知书博学,教子甚严。李涛自幼聪颖,喜好新鲜事儿,接受能力极强。1917年,李涛因天资聪颖从延寿乡达德小学破格到县立模范小学读书。在县立模范小学读书时,李涛又因成绩优良,未经升学考试,直接升入县立濂溪高小。在读高小的六个学期里,李涛连续五个学期考取第一名。

正当李涛发愤攻读时,父亲因病逝世,祖母为不中断其学业,让他的几个叔叔凑钱供他继续上学。父亲的早逝,使李涛很早就懂事了,每逢假日,他回到家中就帮母亲做家务;在学校,他牢记家里的嘱咐,省吃俭用,除交学费外,常把节余的钱给弟妹买书本,给母亲买针线等。

对自己和亲人很“抠门”

李涛为人清廉、勤俭节约,一床棉被缝缝补补多次,哪怕后来都是补丁堆补丁,他都一直舍不得换,还苦口婆心地嘱咐后代要牢记历史,把前辈们不怕牺牲、艰苦朴素的光荣传统传承下去。李涛去世后,家人遵从将军的遗愿,把棉被细心珍藏,变成了李氏朴素家风的“传家宝”。

在日常生活中,李涛从不会浪费一粒米饭,也从不轻易“上馆子”请客吃饭,哪怕是老家的亲戚大老远地跑来北京看他,他总说家里的饭菜经济实惠,外面吃饭只是讲究排场。

没有官架也不搞特权

李涛为人谦虚、尊老敬贤、和蔼可亲,即使功成名就之后也没有“官架子”。有一次回老家,李涛离别时,很多父老乡亲特意出来为他送行,他用拐杖沿着帽子的内圈摇动。堂侄问他这是什么意思,李涛说,送别的人太多我又不好一一告别,就用摇动帽子的形式向各位告别,并以示感谢。

李涛经常教育后代们不要以为一人当道,就可鸡犬升天,不要总想着依靠别人,人还是要靠自己的本事吃饭。李涛教育儿子李新民不要把自己当高干子弟,鼓励他去参加农业生产,李新民报名加入了北京青年农场,成为了一名普通的农业工人,并凭自己的能力在农业岗位上屡获荣誉。

将军老家的亲人也未曾得到过什么安排或特殊照顾,几个侄子都是自食其力,当农民的精于耕作,当乡村教师的教书育人……后代们也渐渐养成了靠自己本事谋生的好习惯。(汝城县纪委邓坤 整理)

用户登录

还没有账号?

立即注册