【家风传承】(十五)萧克:勤俭持家 严禁亲属向党要这要那

编者按:良好的家风凝聚了中华民族的优良传统,有助于涵养好的作风、政风和社风、民风,为了开展好“传承良好家风 争创文明家庭”增添正能量活动,近期,我们陆续推出“家风·传承”系列报道,介绍湖南历史名人、湘籍老一辈革命家、劳模等人物好家风好家规的故事。欢迎关注。

萧克(1907-2008),原名萧武毅,字子敬,出生于郴州市嘉禾县小街田村。1927年加入中国共产党,1928年参加湘南起义,1955年被授予上将军衔。2008年10月24日,萧克同志在北京逝世,享年102岁。

萧克,这位从嘉禾县小街田村走出的放牛娃,追求进步,学习非常用功,是国民政府军事委员会宪兵教练所的学员。20岁参加南昌起义,25岁任湘赣苏区红八军军长,27岁率领红六军团先遣西征,30岁率八路军建立敌后根据地,40岁参加四野,从东北打到海南。新中国成立后,他是解放军院校正规化、现代化建设的开拓者。他在开国上将中是唯一一位同时参加过国民革命军、北伐战争和八一南昌起义的将军。这位身经百战的将军,对后辈的叮嘱最多的是:“勤劳持家,不能向党和政府伸手要这要那。”

吃苦耐劳,一心向党

北伐中,萧克找到叶挺的部队,作战非常英勇。萧克之子萧星华少将回忆起父亲说过的,他当年还是叶挺部队见习生的时候,一个晚上往返跑100里送军事信件的故事。萧星华说:“那就是一晚上就跑了100多里路,黑灯瞎火的他一个人就回来了,回来一看,把这个任务就完成了,当时那个部队就说,哎呀,这个小伙子啊,很能干,也很勇敢,更不怕吃苦。”

青年时期的萧克主动接受进步思想,1927年加入中国共产党。参加南昌起义后,萧克所在的部队被追击打散,萧克辗转海陆丰和广州,一边躲避“白色恐怖”对共产党员的屠杀,一边苦苦寻找组织。当听说朱德带着一些八一南昌起义的部队在郴州一带时,萧克立即赶往,在路上靠临时给人写字、写信换点盘缠,终于在嘉禾找到了组织。

戎马一生,战功赫赫

1928年,朱德率领南昌起义余部进入湘南,与地方党组织共同发动了湘南起义。萧克在家乡闻得讯息,赶到宜章县的碕石参加暴动,并担任了碕石农军独立营副营长。由于强敌合攻,4月上旬,湘南农军向井冈山撤退。萧克奉命率独立营翻过骑田岭向东转移,率先和毛泽东、朱德会师。

萧克在井冈山斗争时期显露出来的军事才干,在后来的革命斗争中均得以展现。他参与指挥第四野战军千里追歼,席卷中南、西南,先后进行了6次较大规模的战役,歼灭了中南地区国民党白崇禧集团和余汉谋诸部共43万人,解放了湘、鄂、赣、粤、桂等省和海南岛,消灭了国民党军在大陆上的残存主力。25岁,他就是红八军军长,成为当时最年轻的军长。后来历任红六军军团长,八路军一二O师副师长、第四野战军第一参谋长等职。他走过长征,在抗日战争、解放战争中立下过赫赫战功。

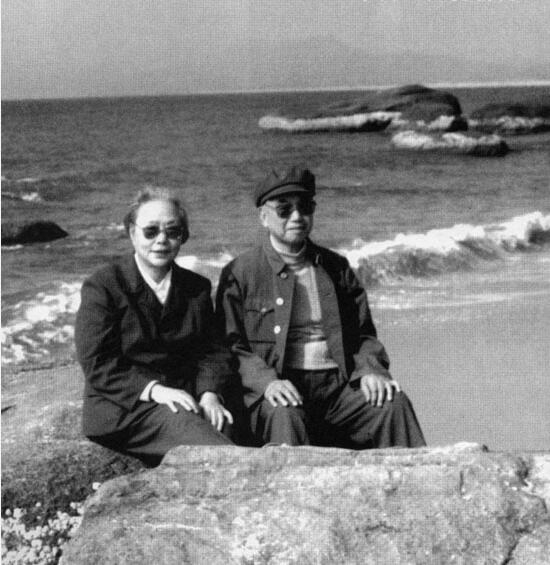

萧克与夫人蹇先佛在海南“天涯海角”合影

爱好学习,严管家人

戎马一生的萧克一直保持着爱好学习的习惯,无论是在枪林弹雨的战争年代,还是在身处逆境的特殊环境,他始终不忘读书,不忘学习。获得1988年茅盾文学荣誉奖的纪实著作《浴血罗霄》,就是萧克将军在抗战的烽火硝烟中,利用随手能拿到的各色纸张抽空写著。

据萧星华回忆:他8岁时候,跟着部队在晋察冀地区频繁流动,根本没有办法稳定下来好好读书。当时,父亲天天在前线打仗,我很难和他见上一面。有一天,父亲在临走前,把一张很大的草纸交到我手里,我一看,上面是父亲用正楷写好的3000个常用字。父亲对我说:“孩子,你要把这些字全认下来,学会写,学会念,这样你就能看书了。”说完,他就走了。原来,父亲知道第二天要带兵打仗,当天就通宵熬夜为我写了这3000个生字。父亲希望自己的儿子能成才,但在当时的战争环境里,他根本无暇过问我的学习和生活,而且在那样一个特殊时期,任何事情都有可能发生。也许父亲想到自己这一去,很有可能回不来了,就把对儿子的深深期许和关爱,都渗透在这张发黄的草纸里。

解放后,萧克将军的侄孙肖石英等人前去看望他,当时萧克将军告诫萧石英:“我参加革命是为中国四万万同胞革命,不是为你们革命,因此我严格禁止你们打着我的招牌向党要这要那。”

2008年10月24日,萧克将军在北京逝世后,萧石英等亲属前去悼念。返回时,中央军委治丧委员会提议给他们报销差旅费,萧石英等人一致婉言谢绝了治丧委员会的提议,并表示:萧克将军一辈子勤勤恳恳,最后一步路,我们要让他走得安心。(嘉禾县纪委 陈善武 整理)

用户登录

还没有账号?

立即注册